Selamat jalan, Gunawan Maryanto

Gunawan Maryanto selalu ada dalam perjalanan—kita tak selalu tahu ke mana tapi ia mengejar sesuatu-- dan Tuhan mengambilnya begitu saja. Hidup Cindhil dipenuhi puisi. Kematiannya juga begitu (Tak bisa berhenti untuk maut, maka maut menghentikannya—meminjam Emily Dickinson).

Saya bangun jam enam pagi, waktu Sydney, dan Ugo memberi saya kabar buruk. “Mas Cindhil sudah pergi,” katanya. Selama saya tidur, kawan-kawan di Jogja menghadapi kejutan bertubi-tubi. Tak lama setelah rapat, Cindhil merasa tidak enak badan. Kawan-kawan Teater Garasi melarikannya ke rumah sakit karena kondisinya memburuk. Tak lama kemudian ia meninggal.

Dalam tidur saya bermimpi berjalan di tengah hujan menuju sebuah gedung, dan sesampainya di dalam, saya baru sadar kalau sepatu saya hilang sebelah. Saya kembali keluar untuk mencari di mana pasangan sepatu itu tertinggal. Tak ketemu.

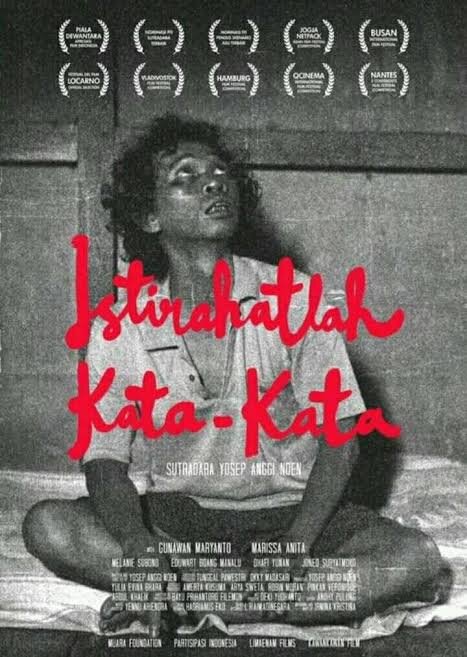

Ada yang hilang dalam dunia seni kita. Gunawan Maryanto, direktur artistik Teater Garasi, penyair, sutradara, dan aktor yang luar biasa. Ia salah satu dari sedikit seniman yang bekerja secara konsisten melintasi sekat-sekat disiplin: sastra, teater, film.

Tidak banyak penulis laki-laki Indonesia yang berkawan baik dengan saya—mungkin karena sulit sekali meretas seksisme di dunia ini—tapi saya berkawan baik dengan Cindhil. Meskipun umur berbeda, bisa dibilang kami satu angkatan: saya, Gunawan Maryanto, Eka Kurniawan, dan Ugoran Prasad. Saya pertama kali berkenalan dengan karya Cindhil tahun 2005. Waktu itu saya datang ke Teater Utan Kayu untuk menghadiri diskusi kumpulan cerpen Eka (kalau tidak salah Cinta Tak ada Mati), dan ternyata mereka juga membahas Bon Suwung karya Cindhil. Itu pertama kalinya saya satu ruangan dengan Cindhil dan Ugo, tapi saya belum kenal mereka.

Ketika Ugo mengabari saya bahwa Cindhil sudah pergi, saya tak cuma sedih. Saya marah. Saya tak mengerti bila Tuhan sedang membuat lelucon buruk, khususnya ketika ia ambil yang ini dan bukan yang itu (kenapa Cindhil, Tuhan? Kenapa bukan si anu saja—dengan jahat saya menyebut nama).

Saya marah, karena siapapun yang kenal Cindhil pasti tahu ia orang baik, tak pernah segan membantu siapapun. Saya marah, mungkin karena—dengan cara yang aneh – saya diingatkan pada sedikit kemiripan antara saya dan Gunawan Maryanto. Sebagai penulis, kami punya pendekatan estetik yang berbeda. Tapi saya dan Cindhil sama-sama tak berhenti memikirkan proyek baru, terlepas apapun bentuknya, dan mengupayakan berbagai cara untuk merawat proyek itu.

Saya mengingat Cindhil di tengah ruangan Teater Garasi yang riuh, sebagian sibuk latihan, sebagian rapat, sebagian membuat kopi sambil bergosip, dan ia tenang saja, mengetik dengan lincah di balik komputernya. Kita selalu bisa menyapanya, tapi kita tak tahu ramuan macam apa yang tengah ia siapkan untuk dilempar ke dunia.

Gunawan Maryanto selalu bergerak menuju sesuatu, maka maut harus menghentikannya.

Selamat jalan, Gunawan Maryanto. Sampai jumpa lagi.

Obituari Gunawan Maryanto oleh Ugoran Prasad di Majalah Tempo

"Di balik semua yang tampak sepantasnya itu, di balik kesederhanaan pembawaannya, Gunawan adalah seorang perajin dan pemikir yang merawat sekaligus melampaui batas-batas. Di antara banyak pengarang yang kami kenal, sedikit selain dia yang paling mengerti pentingnya menulis sebagai cara untuk memanjat, pelan dan perlahan-lahan, meniti tebing curam jalan keluar, ke permukaan, setelah jatuh tak berkesudahan di palung duka. Sebagai aktor, tak banyak yang bisa menubuhkan palung itu.

Entah sebagai sutradara, aktor, performer, penyair, pengarang, guru, peneliti, entah perancang program kesenian, Gunawan— lebih dikenal sebagai Cindhil— selalu merawat pendekatan pembacaan ulang, dengan empati yang halus tapi tajam.”

https://majalah.tempo.co/read/obituari/164309/obituari-gunawan-maryanto-pemeran-penyair-wiji-thukul